Становление и развитие: от маргиналии к мейнстриму.

Введение: от ярлыка «неистовствующих» к культурной силе

Все началось с истеричных криков и пренебрежительных взглядов общества. Еще в 1963 году, когда промоутер Андри Лотиан впервые произнес слово «битломания», он вряд ли осознавал, что дает имя явлению, которое навсегда изменит культуру. Тогда фанатов The Beatles называли «screamers» (крикуны), а их поведение считали проявлением коллективной истерии и даже социальной девиацией (социальное поведение, отклоняющееся от принятого, социально приемлемого поведения в определенном обществе). Сегодня же фандома — это не только миллионы преданных поклонников, но и мощная экономическая сила, культурный феномен и даже агент социальных изменений. Как же произошла эта трансформация? Как сообщества, считавшиеся маргинальными, смогли переопределить себя и стать неотъемлемой частью мейнстрима?

🔍 1. Исторические корни: от Листа до Битлз

Явление фанатской истерии не является изобретением XX века. Еще в 1844 году немецкий поэт Генрих Гейне придумал термин «листомания» (Lisztomania), чтобы описать безумие, охватывавшее поклонников пианиста-виртуоза Ференца Листа. Концертные рецензии того времени описывают сцены, удивительно напоминающие современные поп-концерты: «экстатическая публика… разражалась возгласами одобрения: они беспрестанно топают ногами… издают отдельные непроизвольные крики».

В середине XX века похожий ажиотаж вызвал Фрэнк Синатра. Репортер Брюс Бливен назвал беспорядки в День Колумба 1944 года, устроенные фанатами певца, «феноменом массовой истерии, который наблюдается всего два-три раза в столетие».

Фанатские сообщества в современном понимании начали формироваться в середине XX века. Ярким примером стала «Битломания» 1960-х — первое по-настоящему массовое явление, где поклонники не просто слушали музыку, но и создавали собственные фанзины, клубы по интересам и проявляли коллективную идентичность. Это одно из самых интересных явлений в истории фандомов доинтернетной эпохи.

Фанзины (сокращение от «фэнзин» — fan magazine, то есть «фанатский журнал») — это самодельные журналы, которые создавались и распространялись фанатами среди единомышленников по почте или на тематических встречах.

Это было абсолютно аналоговое, «бумажное» явление, которое выполняло ту же роль, что сегодня занимают фан-сайты, паблики во «ВКонтакте», Telegram-каналы и аккаунты в Twitter.

О чём же писали в этих фанзинах?

Содержание было невероятно разнообразным и творческим. Вот главные рубрики и темы:

1. Информация и новости. Это был главный источник актуальных данных о любимой группе, актере или сериале. Создатели фанзинов (их называли зинерами — ziners) выискивали любые крупицы информации из зарубежных журналов, переводили и перепечатывали их. Это могли быть:

- Анонсы новых альбомов, фильмов или концертов.

- Интервью со звёздами, переведенные вручную.

- Биографии, истории создания групп.

2. Творчество фанатов (Fanwork). Это было сердце фанзина.

- Фанфики (Fanfiction) — рассказы и повести о приключениях героев или самих музыкантов. Часто это были романтические истории ( о романах между персонажами одного пола, или разного).

- Фан-арт (Fanart) — рисунки, портреты, комиксы, созданные фанатами. Их перерисовывали от руки или ксерокопировали.

- Стихи и песни, посвящённые кумирам.

3. Дискуссии и теории.

- Обсуждение текстов песен, скрытых смыслов, сюжетных поворотов в сериалах.

- Разбор символики в клипах или творчестве группы.

- Споры и «войны» между фандомами (например, кто круче: Дип Пёрпл или Лед Зеппелин?).

4. Критика и рецензии. Фаны писали собственные рецензии на новые альбомы, концерты или серии сериала, делились мнением.

5. Социальное взаимодействие.

- Рубрики «Вопрос-ответ» с создателями журнала или между читателями.

- Раздел «Поиск единомышленников» — можно было оставить свой почтовый адрес, чтобы найти друзей по переписке из других городов и даже стран.

- Объявления о встречах фанатов вживую.

Почему это было так важно?

Создание сообщества: В эпоху без интернета фанзины были единственным способом найти «своих» и почувствовать, что ты не одинок в своей страсти, особенно если твои увлечения считались странными или маргинальными (как, например, увлечение рок-музыкой или фантастикой в СССР).

Творческая самореализация: Создание фанзина было сложным процессом: нужно было писать тексты, рисовать, верстать журнал вручную (вырезая и наклеивая текст и картинки на листы бумаги), потом искать способ его размножить (на пишущей машинке через копирку, на принтере или на photocopier) и распространять.

Доступ к информации: Это был настоящий «самиздат», который прорывал информационную блокаду. Для советских фанатов западной музыки фанзины были окном в мир, альтернативой официальной прессе.

Короче говоря, создание фанзинов — это то, как фанаты до эры интернета создавали свои собственные социальные сети, медиа порталы и творческие платформы, объединяясь вокруг общей страсти.

Однако именно битломания стала тем переломным моментом, который заложил основы современного фэндома.

The Beatles сочетали в себе:

- Талант и харизму.

- Своевременность появления — пик бэби-бума означал больше подростков с карманными деньгами.

- Телевизионную поддержку — их выступления на TV были «как инструкция» для фанатов.

Таблица: Эволюция фандомов в XX веке

| Период | Артист/явление | Характеристики фандома | Восприятие обществом |

|---|---|---|---|

| 1840-е | Ференц Лист | Листомания — истерия на концертах | «Признак глупости и эстетической пустоты» |

| 1940-е | Фрэнк Синатра | Боббисокеры — массовые беспорядки | «Массовая истерия» |

| 1960-е | The Beatles | Битломания — крики, обмороки, преследование | «Девиантное поведение неудачников» |

| 1970-1980-е | Бэй-Сити Роллерс, Дюран Дюран | Фан-клубы, письма, коллекционирование | Подростковая фаза, коммерциализация |

| 1990-2000-е | Спинсстеры, онлайн-сообщества | Интернет-форумы, фанфики | Нишевые сообщества, субкультуры |

1. Боббисокеры (Bobbysockers)

Кто это? Так называли юных фанаток американского певца Фрэнка Синатры в 1940-х годах.

Происхождение названия: Термин произошел от их отличительного признака — ношения бобби соксов (bobby socks), коротких носочков, сложенных гармошкой, которые были невероятно популярны среди тинейджеров того времени.

Чем они знамениты?

Первая массовая истерия: Задолго до битломании именно боббискеры устроили первые документально зафиксированные концертные беспорядки. Их поведение — истеричные крики, обмороки, осада концертных залов — шокировало консервативное послевоенное общество и считалось признаком «массовой истерии».

Культурный феномен: Они стали первым крупным примером того, как подростковая культура (которая тогда только формировалась) и женское желание стали мощной коммерческой и социальной силой, которую нельзя было игнорировать.

По сути, боббискеры — это «прабабушки» современных фан-армий.

2. Спинсстеры (Spinsters)

Кто это? Так с юмором и гордостью называли себя фанатки британской поп-группы Spice Girls в конце 1990-х.

Происхождение названия: Остроумная игра слов:

1. Spin — от слова «spinning» (вертеться, крутиться), намекая на пластинки (виниловые синглы), которые фанаты покупали и «крутили».

2. -ster — суффикс, указывающий на принадлежность к группе (как в слове «Spice» + «ster» = Spinsters).

3. Spinster — в английском языке также устаревшее и часто негативное слово для обозначения старой девы. Фанатки Spice Girls намеренно переосмыслили этот термин, лишив его негативного подтекста и превратив в символ силы, независимости и женской солидарности, что полностью соответствовало философии «сила девочек» их кумиров.

Чем они знамениты?

Наследницы битломании: Spinsters были первым по-настоящему глобальным фандомом цифровой эпохи, чья активность во многом переместилась на ранние интернет-форумы и чаты.

Продвижение идеологии: Они были не просто фанатками музыки, а активными проводниками философии «girl power» в жизнь, что делало их сообщество более осознанным и сплоченным.

Таким образом, эти два термина показывают эволюцию:

Боббискеры 1940-х — первые, кто показал силу фанатской истерии, но их воспринимали как социальную проблему.

Спинсстеры 1990-х — использовали интернет для объединения и гордо переосмыслили свое название, превратив фандом в осознанное движение.

Фандома научной фантастики

В 1970-1980-х годах зародились фандома научной фантастики («Звездный путь», «Звездные войны»), где фанаты начали создавать первый фанфикшен, косплей и организовывать масштабные конвенции (Comic-Con, 1970).

Это был действительно революционный период, когда фанаты перестали быть просто пассивными потребителями и стали создателями собственной культуры. Давайте разберем каждый пункт подробнее.

1. Фанфикшен (Fanfiction): Рождение вселенной фанатов

В 1970-80-е годы фанфикшен из разрозненных рассказов превратился в мощное культурное движение, и главной точкой отсчета здесь стал фэндом «Звёздного пути» (Star Trek).

Что происходило? Фанаты, вдохновленные оригинальным сериалом, начали писать собственные истории о приключениях экипажа «Энтерпрайза». Они хотели расширить вселенную, развить отношения между персонажами (например, знаменитый дуэт Кирка и Спока) и создать сюжеты, которые не показывали на телеэкране.

Как распространялось? Главным инструментом стали фэнзины (fanzines) — самодельные журналы, которые создавались энтузиастами, печатались на пишущей машинке или ранних принтерах, иллюстрировались фанартом и рассылались по почте по всему миру. Это была первая социальная сеть, только аналоговая.

Значение: Это было актом со-творчества. Фанаты не просто принимали канон, они активно его переосмысляли. Именно в этих фэнзинах зародились многие жанры, популярные сегодня, например, слэш (истории о романтических отношениях между персонажами одного пола, такие как знаменитый K/S — Кирк/Спок).

Пример: Один из самых известных фэнзинов по «Звёздному пути» назывался «Spockanalia» (1967), и его создатели даже получили благодарность от самого Джина Родденберри, создателя сериала.

2. Косплей (Cosplay): Первые шаги навстречу воплощению

Хотя сам термин «косплей» (от англ. costume play) пришел из Японии в 1980-х, практика перевоплощения в персонажей на научно-фантастических конвенциях родилась именно в этот период.

Что происходило? Фанаты начали вручную создавать точные и детализированные костюмы своих любимых героев. Это требовало невероятного мастерства: работы с пластиком, металлом, тканями. Костюмы из «Звездных войн» (штурмовики, Дарт Вейдер, принцесса Лея) и «Звёздного пути» (форма Старфлита) стали самыми популярными.

Где проявлялось? Главной площадкой для косплея стали конвенты (о них ниже). Проводились конкурсы костюмов, где фанаты могли продемонстрировать свое мастерство и творчество.

Значение: Косплей стал формой физического и эмоционального погружения в любимую вселенную. Это был не просто маскарад, а акт любви и уважения к персонажу, способ заявить о своей принадлежности к сообществу.

Пример: Уже на первых Comic-Con в Сан-Диего фанаты приходили в костюмах, а знаменитые «Звёздные войны» 1977 года дали невероятный толчок этому искусству, предоставив бесчисленное количество неповторимых образов для воплощения.

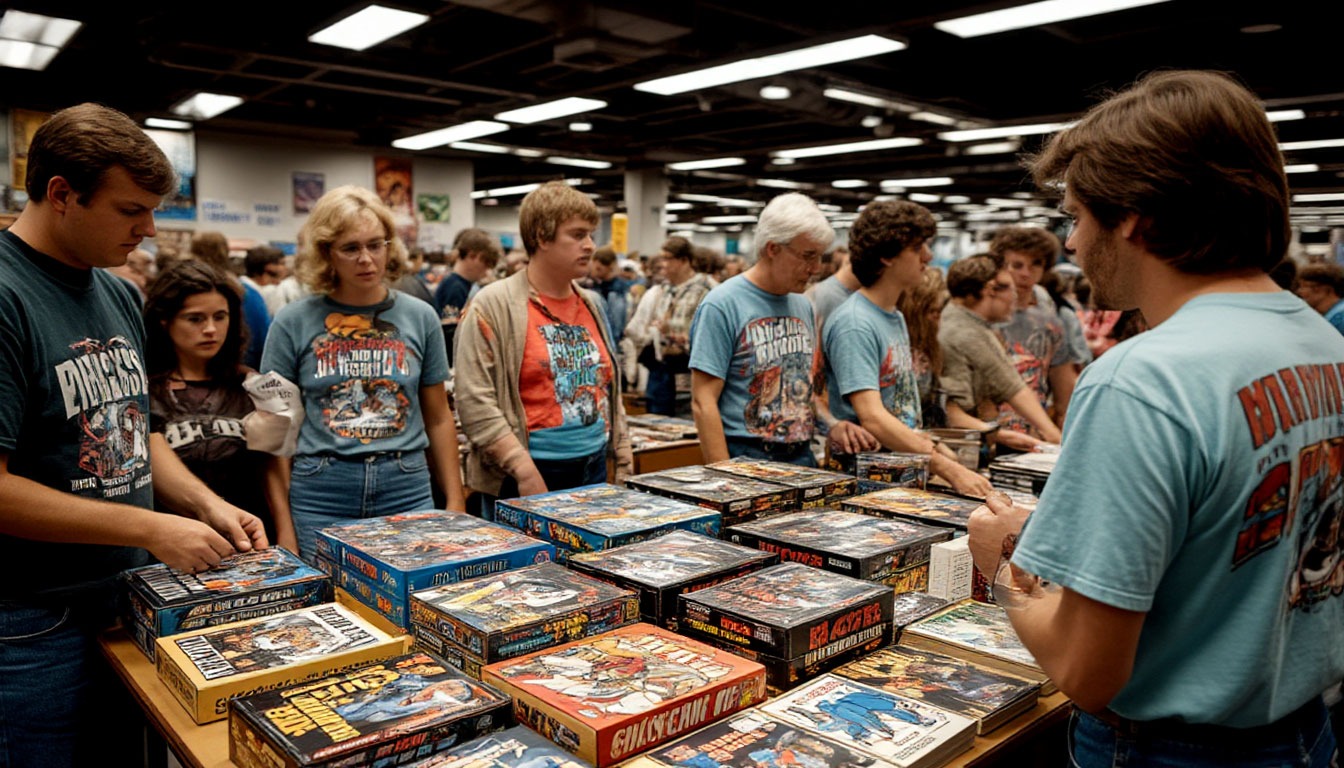

3. Масштабные конвенции (Comic-Con): Рождение Мекки для фанатов

Возникновение крупных, регулярных конвенций стало тем каркасом, который объединил все элементы фандома в одном месте.

Что происходило? Comic-Con International в Сан-Диего, основанный в 1970 году, изначально был скромной встречей коллекционеров комиксов. Однако очень быстро он перерос свои рамки и стал эпицентром всей зарождающейся гик-культуры, включив в себя научную фантастику, фэнтези, а позже и кино, и видеоигры.

Что там было? Конвенты стали пространством для:

Торговли: Продажа комиксов, фэнзинов, плакатов, сувениров.

Общения: Встречи фанатов, обмен идеями и творчеством.

Творчества: Конкурсы костюмов (косплей), художественные аллеи (где продавали фан-арт).

Доступа к создателям: Панели с авторами комиксов, писателями, а позже и с актерами и режиссерами.

Значение: Конвенты легитимизировали фандом. Они превратили разрозненных фанатов из маргиналов, увлекающихся «странными» вещами, в сообщество со своей территорией, правилами и экономикой. Это было место, где можно было быть собой и не бояться осуждения.

Пример: Успех Сан-Диего Comic-Con показал индустрии развлечений экономическую мощь фанатов. Студии стали видеть в них целевую аудиторию и начали привозить на конвенты эксклюзивные материалы и звезд для продвижения своих проектов.

Итог этого периода:

1970-1980-е годы заложили фундамент современной фан-культуры. Фанаты научились:

1. Создавать контент (через фанфикшен и фан-арт).

2. Воплощать свою любовь физически (через косплей).

3. Объединяться в крупные сообщества (через конвенты).

Это была настоящая революция, которая изменила отношения между создателями и потребителями культуры навсегда.

Таким образом, «гик-культура» — это обобщающее понятие для всей этой экосистемы увлечений, сообществ и творчества, которая когда-то считалась маргинальной, а теперь стала мейнстримом и мощной культурной силой.

🌐 2. Технологический прорыв: как интернет стер границы

Если битломания была в значительной степени локальным (хотя и массовым) явлением, ограниченным географией гастролей и телеэфиром, то современные фандома стали глобальными благодаря интернету.

BTS — ярчайший пример этой трансформации. В отличие от артистов прошлого, они:

- Активно ведут соцсети (Twitter, V Live), стирая грань между звездой и фанатом.

- Создают контент, доступный мгновенно в любой точке мира.

- Поощряют со-творчество ARMY (их фандома) — мемы, фанфики, переводы.

Технологии не только демократизировали доступ, но и дали инструменты для самоорганизации. Фандома теперь могут:

- Координировать массовые действия (например, кампании по сбору средств).

- Создавать и распространять контент (фанарт, переводы, аналитика).

- Влиять на чарты и рейтинги через организованные кампании.

💡 3. Социокультурный сдвиг: от девиантности к признанию

Долгое время фандомы, особенно с женским лицом, считались чем-то постыдным. В 1963 году публицист Пол Джонсон писал о фанатках The Beatles как о «наименее удачливых в своем поколении: скучных, праздных, неудачниках».

Академик Джоли Дженсен в эссе 1992 года «Фандом как патология» отмечала: «Фандом рассматривается как психологический симптом предполагаемой социальной дисфункции… к фанатам относятся как к сомнительным, даже опасным "другим"».

Ситуация начала меняться, когда:

1. Фандома стали экономически значимыми — организованные фанаты могут обеспечить коммерческий успех проекта.

2. Сообщества стали платформами для взаимопомощи — например, ARMY BTS поддерживают друг друга в трудные времена

3. Фанаты стали культурными трансляторами — переводя, объясняя и популяризируя контент из других культур

💰 4. Экономика фандомов: от потребления к со-творчеству

Социальные сети трансформировали фандомы в мощные самоорганизующиеся системы:

- K-Pop армии (BTS ARMY, BLINK) координируют масштабные акции.

- Киберспортивные гильдии создают инфраструктуру стриминга.

- Кинематографические вселенные породили теории и анализ.

Современные фандома — это не просто потребители, а активные участники экономических процессов. Они:

1. «Краудсорсят идеи и креативные решения»

Что это значит?

Это процесс привлечения широкой аудитории для генерации идей, решения задач или создания контента. Вместо того чтобы полагаться только на внутреннюю команду, компания или создатель обращаются к сообществу за творческой помощью.

Как это работает на практике?

Пример из индустрии: Кинокомпания может попросить фанатов придумать название для нового корабля в научно-фантастической саге или предложить идею для побочного сюжета.

Пример из мира фанатов: Сами фанаты часто используют краудсорсинг для коллективного творчества. Например, они могут совместно писать историю, где каждый добавляет по абзацу, или собирать в одном документе все теории и расшифровки скрытых посланий в новом клипе своей любимой группы.

Проще говоря: Краудсорсинг — это когда просят ваши мозги, ваши идеи и ваше творчество.

2. «Финансируют проекты через краудфандинг»

Что это значит?

Это способ сбора денег на реализацию проекта у большого количества людей , как правило, через специальные онлайн-платформы (Kickstarter, Boomstarter, Planeta.ru и др.). Каждый человек вносит небольшую сумму, и в совокупности это позволяет набрать необходимый бюджет.

Как это работает на практике?

Пример из индустрии: Создатель культового сериала, который телеканалы отказались продолжать, запускает краудфандинг-кампанию. Он говорит фанатам: «Если мы соберем $2 млн, мы снимем полнометражный фильм самостоятельно». Фанаты жертвуют деньги и получают за это бонусы — цифровую копию фильма, свой имя в титрах, мерч и т.д.

Пример из мира фанатов: Группа фанатов хочет издать высококачественный фанзин или снять документальный фильм о своей любимой группе. Они объявляют сбор средств на краудфандинговой платформе, и сообщество финансирует этот проект.

Проще говоря: Краудфандинг — это когда просят ваши деньги.

Сравнительная таблица: В чём разница?

| Критерий | Краудсорсинг | Краудфандинг |

|---|---|---|

| Суть процесса | Привлечение интеллектуальных ресурсов и творчества фанатов | Привлечение финансовых ресурсов фанатов |

| Что «дают» люди? | Идеи, решения, контент, время, навыки | Деньги |

| Что получают взамен? | Признание, ощущение соучастия, иногда призы или бонусы | Вознаграждение (продукт, услуга, бонусы, упоминание) |

| Основная цель | Решить задачу, создать продукт или контент силами сообщества | Собрать деньги на реализацию проекта |

| Пример | Фанаты предлагают дизайн новой футболки для группы | Фанаты скидываются на издание этой футболки |

3. «Создают добавочную стоимость через пользовательский контент»

Что это значит простыми словами?

Добавочная стоимость — это то, что увеличивает ценность и значимость исходного продукта (песни, сериала, фильма) в глазах других людей. Фанаты, создавая свой собственный контент на основе любимого произведения, бесплатно работают на его продвижение и обогащение, делая его более глубоким, доступным и интересным.

Как именно они это делают?

Фан-арты и мемы: Яркие, талантливые рисунки и остроумные мемы привлекают внимание даже тех, кто не знаком с оригиналом. Они вирусятся в соцсетях, работая как бесплатная и очень эффективная реклама.

Обзоры, аналитика и теории: Фанаты записывают видео-эссе, пишут длинные посты, где разбирают скрытые смыслы, символизм и связи между событиями. Это удерживает интерес внутри сообщества и помогает новичкам глубже погрузиться во вселенную.

Фанфики: Они расширяют вселенную, развивают персонажей и сюжеты, которые не показали в оригинале. Это удерживает аудиторию «в мире» между выходом новых сезонов или альбомов.

Переводы и субтитры: Международные фандомы (как у K-Pop групп) моментально переводят интервью, клипы и посты на десятки языков. Это стирает языковые барьеры и позволяет артистам мгновенно завоевывать глобальную аудиторию без огромных бюджетов на локализацию.

Проще говоря: Официальная студия выпускает фильм — это базовая стоимость. А миллионы фанатов, которые рисуют по нему арты, пишут истории, снимают видео и создают мемы — это и есть добавочная стоимость. Они делают продукт живым, постоянно обсуждаемым и гораздо более ценным.

4. «Организуют благотворительные акции»

Что это значит простыми словами?

Фандома используют свою сплоченность, организационные способности и мощь социальных сетей не только для развлечения, но и для того, чтобы делать добрые дела в реальном мире. Они превращают свою любовь к артисту или сериалу в конкретную социальную пользу.

Классический пример: ARMY (фандом BTS)

Фандом BTS систематически занимается благотворительностью, следуя примеру самой группы, которая известна своей филантропией.

Как это работает?

1. Повод: Часто акции приурочены к дню рождения одного из участников группы. Вместо того чтобы дарить ему личные подарки, фанаты по всему миру жертвуют деньги на благотворительность от его имени.

2. Организация: Крупные фанатские аккаунты в Twitter («дипломаты ARMY») объявляют о старте кампании, выбирают проверенные благотворительные организации (например, защита прав детей, поддержка образования, помощь жертвам насилия).

3. Координация: Фанаты массово делают пожертвования и помечают их особым хештегом (например, #JinBirthdayProject). Это позволяет им отслеживать общую сумму и демонстрировать коллективное влияние.

4. Результат: Собираются огромные суммы. Например, на день рождения кампании регулярно собираются сотни тысяч долларов.

Почему это так важно?

Меняет репутацию: Это кардинально меняет восприятие фандомов обществом. Вместо образа «истеричных фанаток» появляется образ сильного, организованного и социально ответственного сообщества.

Придает смысл: Это позволяет фанатам чувствовать, что их страсть и энергия направляются в исключительно позитивное и конструктивное русло. Они видят реальные результаты своих действий.

Укрепляет сообщество: Совместное доброе дело невероятно сплачивает людей, давая им ощущение общей цели и гордости за свой фандом.

Итог:

Эти четыре практики показывают, насколько активными и вовлеченными стали современные фандома. Они больше не просто пассивно потребляют контент, а становятся соавторами, спонсорами и полноправными участниками процесса создания того, что они любят.

Краудсорсинг позволяет использовать коллективный разум фанатов, а краудфандинг — их коллективный кошелек для воплощения идей в жизнь.

Фанаты больше не просто потребители — они продюсеры, промоутеры, переводчики и филантропы, которые активно участвуют в создании и направлении культурных и социальных процессов.

🌍 5. Глобализация и культурный обмен: K-поп как модель преодоления границ

BTS и их фандом ARMY представляют собой уникальный пример глобализированного культурного явления, где музыка становится лишь отправной точкой для глубокого межкультурного диалога.

Что делает этот симбиоз артистов и фанатов особенным:

- Социально ориентированная повестка — через музыку и социальные активности поднимаются темы ментального здоровья, образовательного давления и социального неравенства, что находит отклик у молодежи всего мира.

- Кросскультурная коммуникация — международное сообщество фанатов самостоятельно создает переводы, культурные гиды и образовательные материалы, помогая преодолевать языковые и культурные барьеры

- Эмоциональная трансцендентность — как отмечают исследователи, "даже когда фанаты не понимают текст песен, они способны чувствовать эмоциональную насыщенность музыки через тембр голоса, ритм и эмоциональную подачу"

ARMY демонстрирует новую модель глобального фэндома, где фанаты становятся:

- Культурными переводчиками и медиаторами

- Социальными активистами (благотворительные проекты ARMY собрали миллионы долларов)

- Продюсерами пользовательского контента (от фан-арта до аналитических статей)

Феномен K-попа показывает парадигмальный сдвиг: локальные культурные явления становятся глобальными благодаря синтезу:

- Цифровых технологий (соцсети, стриминговые платформы).

- Структурированных фандомов с самоорганизацией и распределением ролей.

- Аутентичности артистов, готовых говорить на универсальные темы.

Этот прецедент создает новую модель культурной дипломатии, где не государства, а гражданские сообщества становятся проводниками межкультурного диалога.

Плюсы и минусы фанатских сообществ

Положительные аспекты

1. Социальные связи: Одиночные поклонники находят единомышленников

2. Творческая реализация: Фанфикшен, косплей, арт становятся искусством

3. Экономическое влияние: Краудфандинг проектов, поддержка индустрии

4. Культурный обмен: Глобальные сообщества стирают границы

5. Профессиональный рост: Многие авторы начинали с фанфикшена (Э.Л. Джеймс)

Отрицательные аспекты

Фанатские сообщества, при всей их позитивной силе, имеют и темную сторону, которая может проявляться в деструктивном поведении, нарушении прав и даже угрозе психическому здоровью участников. Вот ключевые негативные аспекты:

1. Токсичность и хейт-кампании

Фандома иногда превращаются в пространство для агрессии:

- Атаки на создателей контента: Массовые негативные отзывы, угрозы и травля из-за несоответствия ожиданиям фанатов (например, хейт-кампании против сценаристов «Игры престолов» после финала сериала).

- Внутренние конфликты: Жёсткие столкновения между подгруппами внутри фандома (шипперы / анти шипперы, сторонники разных трактовок канона).

- Рейтинг-бомбинг: Скоординированные атаки на платформах вроде IMDb или Rotten Tomatoes для занижения оценок неугодным проектам.

2. Гейткипинг и элитизм

Некоторые фанаты присваивают себе право решать, кто является «настоящим» фанатом:

- Проверки на «профпригодность»: Требование доказательств знания канона, истории группы или вселенной.

- Агрессия к новичкам: Насмешки над теми, кто только знакомится с контентом («фейк-фан»).

- Культура превосходства: Обесценивание чужих мнений и вкусов, если они не соответствуют «стандартам» сообщества.

3. Психическое здоровье и кибербуллинг

- Обсессивное поведение: Крайняя одержимость может приводить к тревожности, депрессии и социальной изоляции.

- Кибербуллинг: Травля внутри сообществ (доксинг, угрозы) из-за разногласий или личных конфликтов.

- Давление на кумиров: Например, вторжение в личную жизнь знаменитостей (сасэнги в K-pop), что вызывает у них стресс и выгорание.

4. Авторское право и юридические конфликты

- Незаконное распространение контента: Пиратство, утечки материалов и их распространение вопреки воле правообладателей.

- Споры вокруг фан-работ: Например, суды из-за коммерческого использования фанарта или фанфиков, нарушающих авторские права.

- Цифровой активизм против студий: Массовые кампании за отмену проектов или изменение сюжета, иногда с угрозами юристам.

5. Экстремизм и радикализация

Некоторые сообщества эволюционируют в политизированные группы:

- Идеологическая поляризация: Фандома могут становиться эхо-камерами, где укрепляются радикальные взгляды (например, в сообществах вокруг политизированных медиаперсон).

- Кибератаки на идеологических противников: Например, рейды на оппонентов в соцсетях.

- Манипуляции через нарративы: Использование фанатских платформ для распространения пропаганды.

Последствия и вызовы

- Репутационный ущерб: Токсичные фэндомы отпугивают новых зрителей/участников.

- Угрозы для индустрии: Давление на создателей может приводить к цензуре или отказу от рисковых творческих решений.

- Психологическая нагрузка: Как на участников сообществ, так и на публичных лиц, связанных с контентом.

Эти проблемы требуют внимания как со стороны самих сообществ (модерация, этические кодексы), так и со стороны платформ, правообладателей и психологов. Баланс между свободой самовыражения и защитой от вреда остается ключевым вызовом для развития фан-культур.

Эволюция форм организации

Таблица: Этапы развития фанатских сообществ

| Период | Формы организации | Ключевые особенности |

|---|---|---|

| 1960-1980 | Клубы, фанзины | Локальность, бумажные носители |

| 1990-2000 | Форумы, чаты | Глобализация, анонимность |

| 2010-2020 | Соцсети, Discord | Мобилизация, визуальный контент |

| 2020-н.в. | DAO, NFT-сообщества | Децентрализация, экономическая модель |

Последствия запретов: уроки истории

Попытки ограничить фанатские сообщества предпринимались неоднократно в разных странах и эпохах, и их последствия демонстрируют удивительную закономерность: вместо подавления нежелательных явлений запреты чаще приводят к их усилению и трансформации. Рассмотрим эти случаи подробнее.

Советский Союз: битломания как идеологическая диверсия

В 1960-х годах любовь к The Beatles и другой западной музыке рассматривалась советскими властями как угроза коммунистической идеологии. Предпринимались различные меры:

- Идеологическое давление: публикация разгромных статей в газетах, осуждающих "буржуазную культуру".

- Административные меры: исключение из комсомола, увольнение с работы, в особых случаях - принудительное лечение в психиатрических лечебницах.

- Конфискация символики: изъятие пластинок, магнитных лент и атрибутики.

Парадоксальные последствия:

- Формирование настоящего андеграунда с собственной системой ценностей.

- Развитие уникальной культуры самиздата - подпольного копирования и распространения музыки.

- Возникновение "стиляг" как первой советской молодежной субкультуры.

- Усиление символической ценности запрещенной музыки как знака свободы и протеста.

КНДР: тотальный контроль и цифровое сопротивление

Северная Корея представляет крайний пример контроля над культурой:

- Полная изоляция: запрет на любую иностранную культурную продукцию.

- Жесткие наказания: вплоть до трудовых лагерей за распространение южнокорейской или западной музыки.

- Пропаганда: создание собственной патриотической музыкальной индустрии как альтернативы.

Неожиданные результаты:

- Появление сложных сетей распространения контента через флешки и портативные жесткие диски.

- Развитие технологии "подпольного просмотра" - тайные собрания в частных домах.

- Возникновение нового социального расслоения между теми, кто имеет доступ к запрещенному контенту, и теми, кто его лишен.

- Формирование "культурного андеграунда" как формы тихого сопротивления режиму.

Современная Россия: аниме-сообщества и цифровая миграция

В 2020-х годах в России обострилась ситуация с регулированием аниме-сообществ:

- Блокировки ресурсов: закрытие крупных аниме-платформ и сообществ под предлогом защиты от "опасного контента".

- Юридическое давление: привлечение к ответственности за распространение определенных типов контента.

- Идеологическая критика: представление аниме-культуры как угрозы традиционным ценностям.

Современные последствия:

- Массовая миграция в мессенджеры (Telegram, Discord) и darknet.

- Радикализация части сообщества, рост антиправительственных настроений.

- Развитие альтернативных экономик (криптовалютные расчеты за контент).

- Потеря возможности конструктивного диалога между сообществом и регуляторами.

- Экономические потери для легальной индустрии развлечений.

Общие закономерности и уроки истории

1. Эффект Стрейзанд

Запреты неизбежно привлекают дополнительное внимание к запрещенному явлению. Попытки скрыть или устранить информацию часто приводят к её более широкому распространению.

2. Технологическая адаптация

Сообщества быстро осваивают новые технологии для обхода ограничений. От магнитофонов в СССР до VPN и блокчейн-технологий сегодня.

3. Социальная консолидация

Внешнее давление укрепляет групповую идентичность и солидарность. Запреты создают мучеников и героев, усиливая привлекательность сообщества.

4. Культурная гибридизация

Изоляция приводит не к исчезновению, а к созданию уникальных локальных версий глобальных феноменов (советский рок, северокорейские адаптации западной музыки).

5. Экономические последствия

Запреты создают черные рынки с альтернативной экономикой, которые сложно контролировать и налогооблагать.

Исторические уроки показывают, что эффективное регулирование культурных сообществ требует не запретов, а:

- Вовлечения в диалог с сообществами

- Развития медиаграмотности и критического мышления

- Создания альтернативных легальных возможностей для самореализации

- Гибкого регулирования, учитывающего специфику разных сообществ

Опыт прошлого демонстрирует: культуры невозможно контролировать запретами - они всегда находят пути развития и адаптации.

🔮 Заключение: что ждет фандома в будущем?

Фанатские сообщества прошли путь от маргинальных групп до значимой культурной и экономической силы. Их развитие показывает: попытки запретов менее эффективны, чем интеграция в легальное поле. Ключевой урок — фандома являются естественной формой человеческой самоорганизации вокруг общих интересов, и их энергия может быть направлена как на созидание, так и на разрушение.

Современные технологии кардинально меняют ландшафт фандомов, создавая новые форматы взаимодействия и творчества. Вот как это происходит:

VR-конвенции и цифровые косплей-шоу

Виртуальная реальность позволяет преодолеть географические и финансовые барьеры, создает принципиально новые возможности для коммуникации и самовыражения в фандомах :

- Глобальная доступность — фанаты из разных стран могут встречаться в цифровых пространствах без затрат на перелет и проживание.

- Интерактивность, полное погружение — пользователи могут создавать индивидуальные аватары, отражающие их фандомную идентичность, и взаимодействовать с окружением тактильно (через VR-контроллеры), аватары могут взаимодействовать, посещать виртуальные стенды, участвовать в квестах.

Примеры: Fandom в VRChat, виртуальные Comic-Con, косплей-шоу в метавселенных.

- Доступность для людей с ограниченными возможностями — те, кто не может посещать оффлайн-мероприятия по состоянию здоровья, получают полноценный опыт участия

Примеры:

- VR-концерты — как выступление Lil Nas X в Roblox (12 млн зрителей)

- Виртуальные кинотеатры — совместные просмотры новых серий с обсуждением в режиме реального времени

- Цифровые косплей-фестивали — где оценивается не только костюм, но и анимация аватара, интерактивные элементы

NFT-фанарт с подтверждением авторства

Блокчейн решает ключевые проблемы авторского права:

- Уникальность и право собственности — каждый цифровой арт имеет сертификат подлинности.

- Монетизация творчества — фанаты могут легально продавать и коллекционировать работы.

Примеры: NFT-коллекции по мотивам популярных вселенных, платформы типа Foundation и Rarible

Блокчейн-технологии революционизируют экономику фан-творчества:

- Автоматические роялти — смарт-контракты позволяют авторам получать процент от каждой последующей перепродажи.

- Эксклюзивный доступ — владельцы NFT могут получать дополнительные бонусы (например, доступ к закрытым чатам с создателями).

- Примеры:

- DC Comics — выпустили NFT-коллекцию с комиксами, где фанаты стали соавторами вариантов обложек.

- Фан-арт проекты — как CryptoPunks, вдохновленные массовой культурой, где сообщество само определяет ценность цифровых активов.

DAO-организации для управления проектами

Децентрализованные автономные организации меняют структуру фандомов:

- Коллективное принятие решений — фанаты голосуют за инициативы через смарт-контракты

- Прозрачное финансирование — краудфандинг и распределение средств видны всем участникам

Примеры: AssangeDAO, фандомные казначейства для финансирования проектов

Децентрализованные организации создают новую парадигму коллективного управления:

- Токенизированное голосование — вес голоса зависит от вклада участника (финансового или творческого)

- Прозрачная бухгалтерия — все транзакции видны в блокчейне, что исключает нецелевое использование средств

Примеры:

- Аниме DAO — сообщество, которое коллективно финансирует и продюсирует анимационные проекты

- K-pop DAO — фанаты объединяются для заказа камбэков распавшихся групп или производства мерча

ИИ-генерация фан-контента

Искусственный интеллект становится творческим инструментом:

- Генерация изображений — создание арта по текстовым описаниям

- Написание текстов — ИИ-ассистенты для создания фанфиков и сценариев

Примеры: нейросети для "оживления" персонажей, генерации альтернативных сюжетов.

Искусственный интеллект становится соавтором и инструментом масштабирования творчества:

- Персонализированный контент — ИИ может генерировать истории и арты с конкретными персонажами по запросу пользователя.

- Восстановление и ремастеринг — нейросети улучшают качество старых фанатских видео, воссоздают утраченные материалы.

Примеры:

- Deepfake-клипы — "оживление" персонажей для альтернативных сюжетных линий.

- ИИ-переводы — моментальная локализация контента с сохранением эмоциональной окраски оригинала.

- Генерация музыки — создание треков в стиле любимых групп с помощью моделей типа Jukebox.

Ключевые изменения и вызовы:

- Стирание границ между создателями и потребителями контента.

- Новые экономические модели — от патронажа к токенизированным сообществам.

- Юридические вызовы — авторское право в эпоху ИИ и NFT.

- Новые профессии — появляются VR-дизайнеры для фандомов, NFT-художники, DAO-менеджеры.

- Юридические конфликты — споры о правах на ИИ-генерированный контент и использование персонажей.

- Цифровое неравенство — доступ к новым технологиям остается ограниченным для части сообщества.

- Сохраняющаяся роль оффлайна— гибридные форматы (физические события с VR-трансляцией) становятся новым стандартом.

Эволюция технологий не замещает традиционные фандомные практики, а создает многоуровневую экосистему, где цифровое и физическое сосуществуют, предлагая участникам беспрецедентный выбор способов самовыражения и коммуникации.

Будущее фандомов: от виртуальных миров до глобального влияния

Эволюция фанатских сообществ в ближайшие годы приведет к качественному преобразованию их роли в культуре и обществе. Рассмотрим ключевые тенденции:

1. Виртуальные сообщества в метавселенных

- Полноценные цифровые экосистемы — фандома будут создавать собственные виртуальные пространства с постоянной экономикой, системой социальных статусов и интерактивными ритуалами

Пример: Фандома аниме могут создавать точные копии миров из произведений, где фанаты смогут взаимодействовать с персонажами через ИИ-аватары

- Технологическая основа: VR/AR-гарнитуры нового поколения, блокчейн для подтверждения прав на цифровую собственность, облачные вычисления

2. Интеграция в процесс создания контента

- Со-творчество на институциональном уровне — студии будут официально включать фанатов в творческие группы через DAO-структуры.

- Динамичный контент — произведения будут адаптироваться в реальном времени на основе реакций и предпочтений сообщества (например, изменение сюжетных линий в сериалах).

- Пример: Система "интерактивных камбэков" в K-pop, где фанаты голосуют за концепцию следующего релиза.

3. Рост политического и социального влияния

- Фандома как лоббистские группы — координированные кампании по продвижению законодательных инициатив (например, по защите авторских прав или цифровой приватности)

- Механизмы влияния:

- Кросс-фандомные коалиции для решения глобальных проблем

- Использование коллективного финансового потенциала (через криптовалютные фонды)

- Участие в политическом краудфандинге и избирательных кампаниях

4. Стирание границ между национальными культурами

- Гибридные культурные формы — появление произведений, сознательно создаваемых для трансляции в разных культурных контекстах.

- Автоматическая культурная адаптация — ИИ-системы будут обеспечивать глубокую локализацию контента с учетом культурных особенностей.

Пример: Сериалы, где сюжетные линии развиваются параллельно в разных странах с участием локальных актеров

Дополнительные тренды:

- Этика и модерация — развитие систем саморегулирования для предотвращения токсичности в сообществах.

- Нейроинтерфейсы — возможность непосредственного обмена эмоциональными реакциями на контент.

- Устойчивое развитие — экологические инициативы фандомов (например, углеродно-нейтральные концерты в метавселенных).

Эти изменения превратят фандома из периферийного явления в значимую социальную силу, способную влиять на культурную индустрию, технологическое развитие и даже политические процессы. Ключевым вызовом станет сохранение позитивной идентичности сообществ в условиях коммерциализации и масштабирования.

Основные вызовы будущего:

- - Сохранение человеческого взаимодействия

- - Защита от манипуляций и ботов

- - Баланс между коммерцией и творческой свободой

- - Юридический статус фан-контента

Как отмечала исследовательница Доктор Рут Деллер: «Наше общество ценит умеренность. Фандом представляет избыточность и поэтому воспринимается негативно». Но именно эта «избыточность» — страсть, преданность и энергия — стала тем топливом, которое позволяет фандомам трансформировать культурный ландшафт и бросать вызов традиционным иерархиям в индустрии развлечений.

Фандомы больше не просят места за столом — они его завоевали. И это только начало новой главы в истории взаимоотношений между творцами и теми, кто их вдохновляет.

Благодарю вас, уважаемые читатели за интерес к статье! Комментарии, эмоции, подписка на канал приветствуются. Вас ожидает много интересного!

Оставить комментарий